研究背景

精神障碍指的是大脑机能活动发生紊乱,导致认知、情感、行为和意志等精神活动不同程度障碍的总称。常见类型包括:焦虑症,抑郁症,精神分裂症,双相情感障碍,人格障碍,创伤后应激障碍等。

我国近17%的人会患精神类疾病,精神障碍终生患病率为16.6%,相当于一百个人中有近17人会患上一种精神类疾病(Huang et al.,Lancet Psychiatry,2019)。因此提高对精神障碍患者的关注,以及对精神疾病的进行预防和治疗是我们迫在眉睫的事情。

目前我们对精神障碍理解还很不全面,这严重阻碍了精神障碍相关疾病的诊断以及治疗干预,因此解决这些问题的关键是全面深入了解精神障碍的神经生物学机制。

最新进展

-

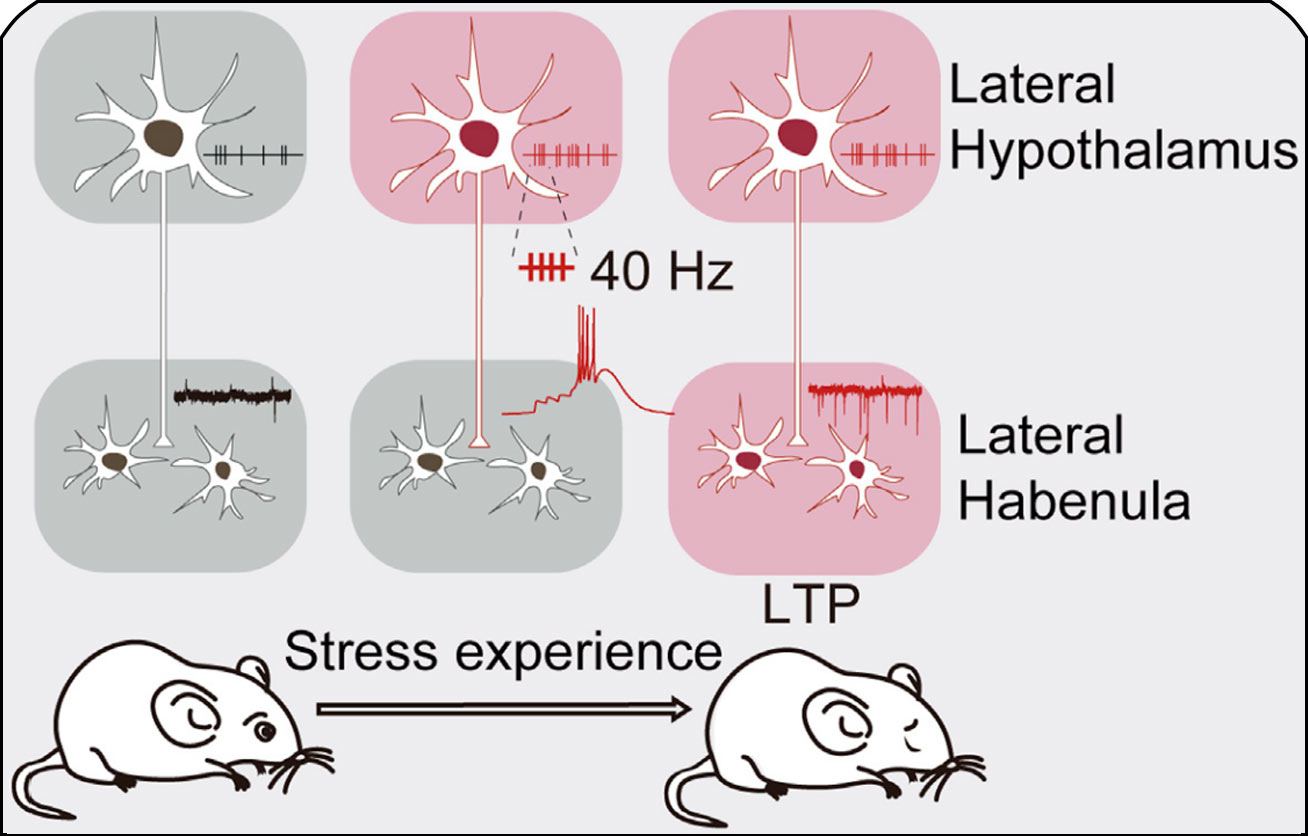

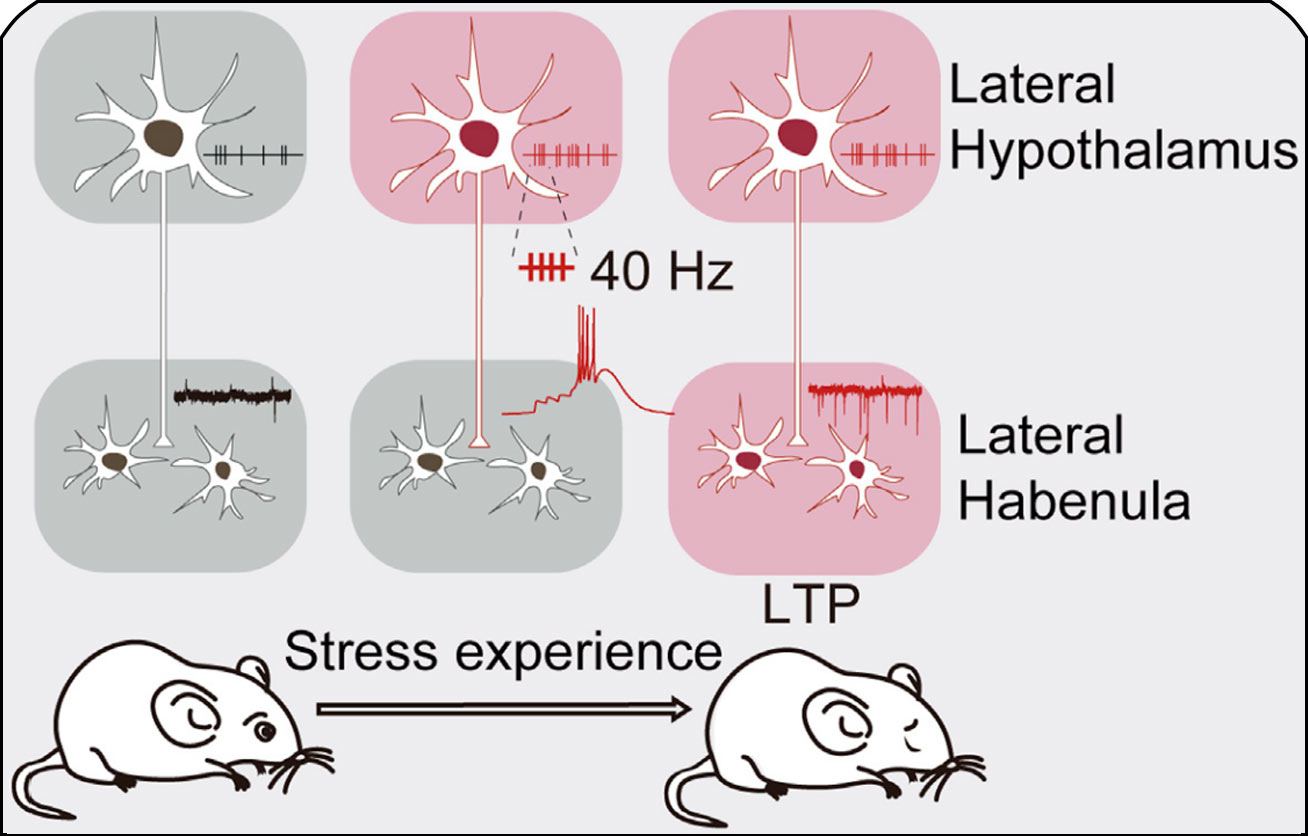

焦虑/抑郁机制

焦虑/抑郁机制焦虑/抑郁产生的生理机制与多方因素有关。人的情绪受体内激素调节,当出现失衡时,人的情感思维、驱动力、感觉和记忆等都会出现问题,这是焦虑/抑郁形成的病理基础。阐明这些因素的相互作用机制对于焦虑/抑郁的预防和治疗有积极意义。

了解更多 -

社交障碍机制

社交障碍机制大多数的精神疾病都会表现出一定的社交障碍,比如焦虑/抑郁、自闭症、精神分裂、老年痴呆等等。其社交行为受到大脑内复杂的神经环路调节,阐明相关的机制有助于帮助患者改善疾病的症状,缓解病情。

了解更多 -

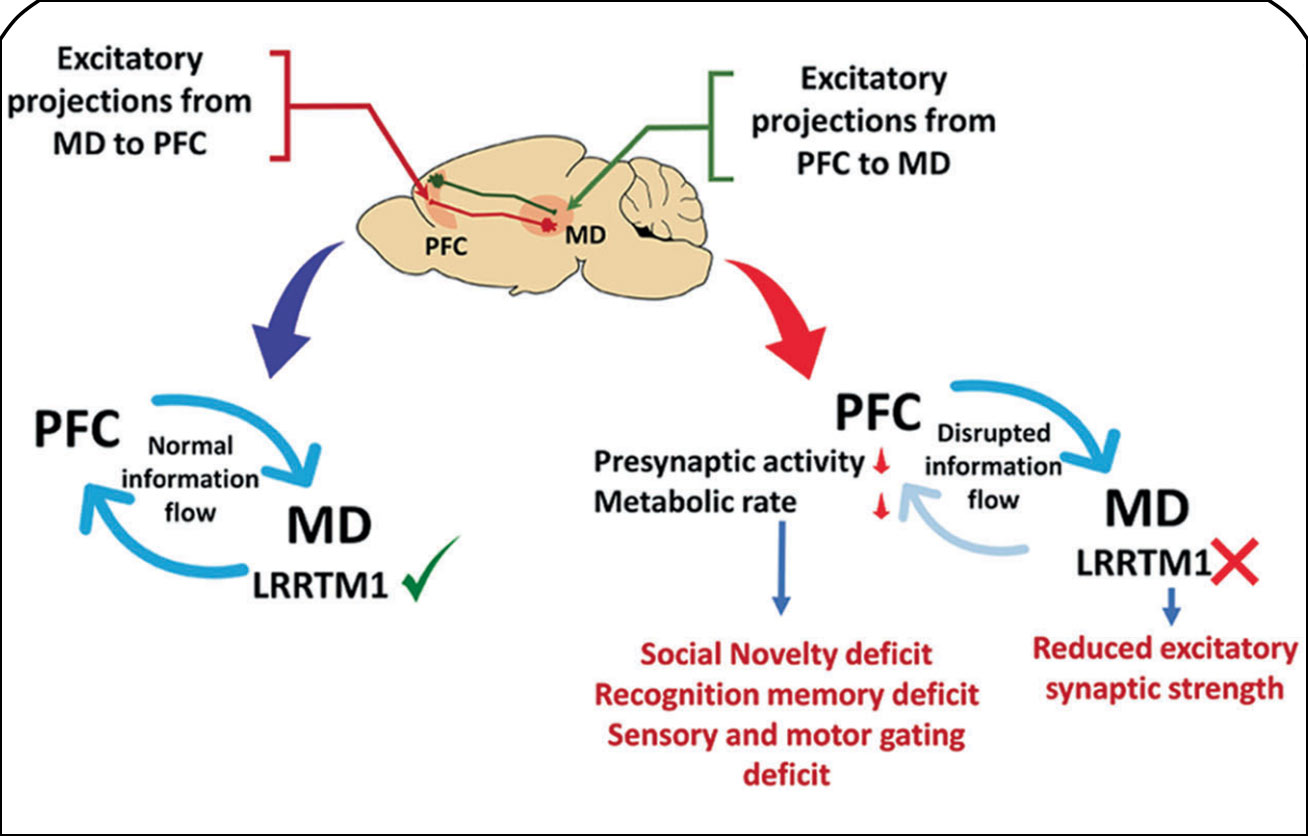

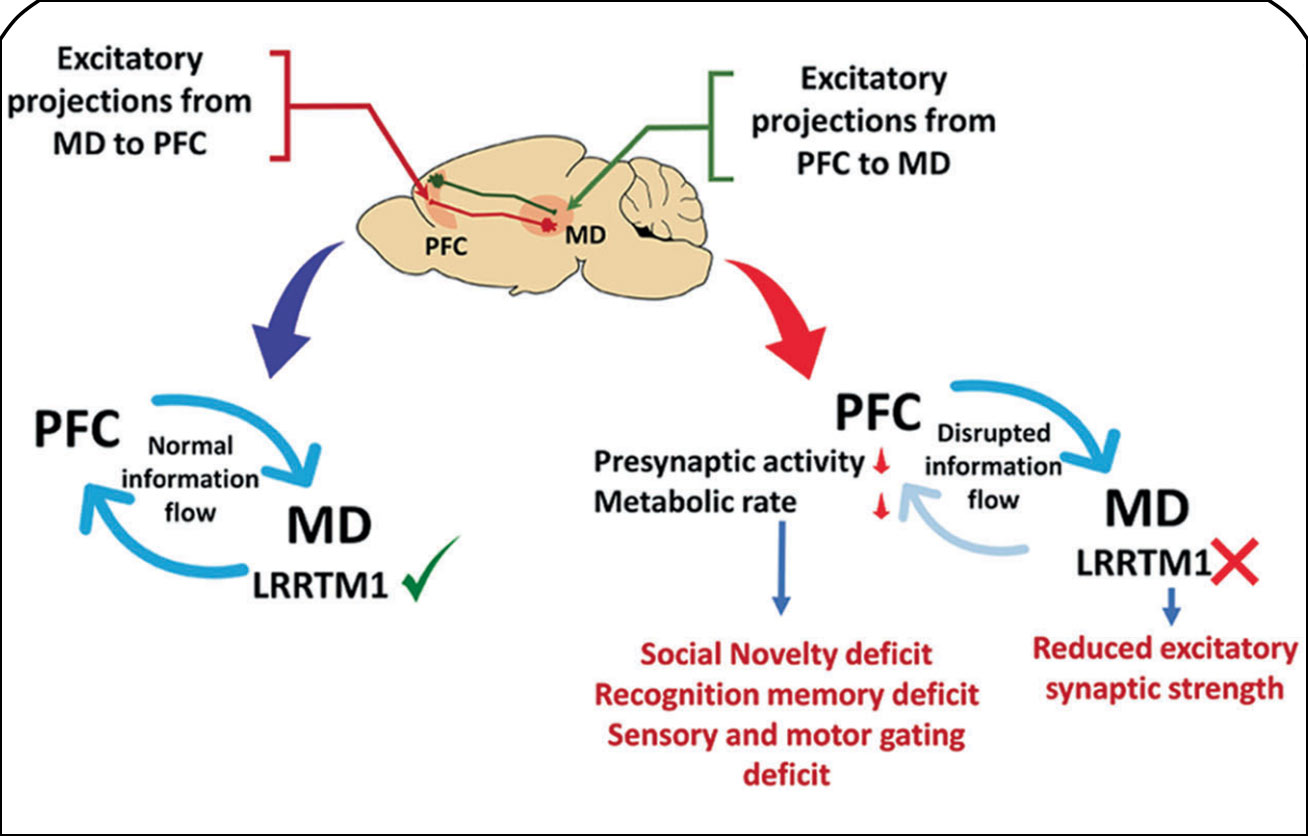

精神分裂机制

精神分裂机制精神分裂症是一组病因未明的慢性疾病 ,临床上表现为症状各异的综合征,涉及感知觉、思维、情感和行为等多方面的障碍及精神活动的不协调,多在青壮年缓慢或亚急性起病。目前,其发病机制尚未明确,该领域也是目前的研究热点之一。

了解更多 -

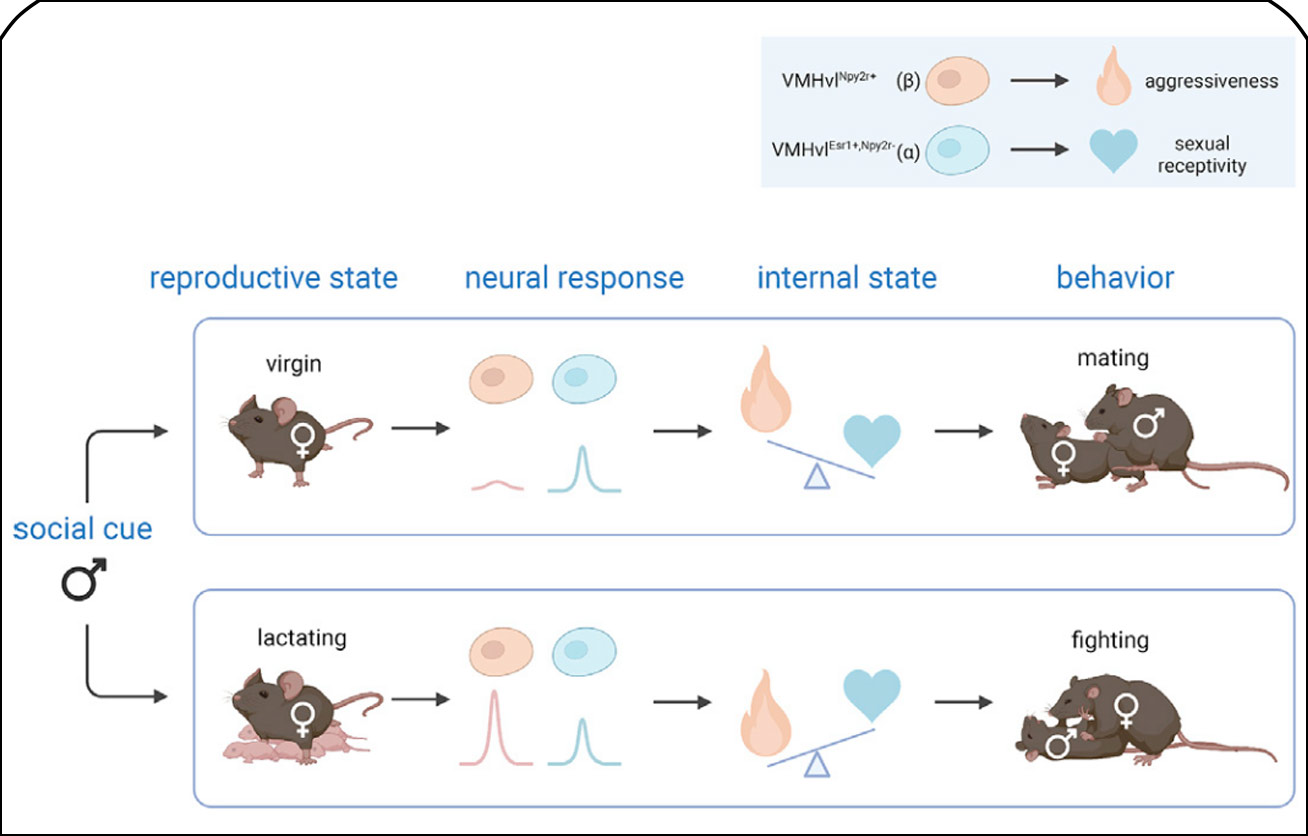

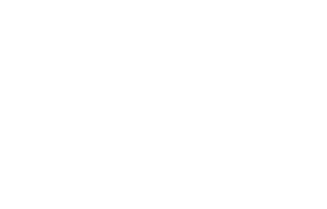

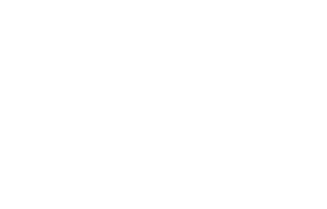

恐惧/愤怒机制

恐惧/愤怒机制恐惧和愤怒属于生物的本能行为,通过研究来探讨这些行为的神经机制,可以认识到大脑是如何进行情绪调节的,揭示情绪形成的机制;同时,也可以更好的理解人类的恐惧、攻击性等行为与精神疾病之间的联系。

了解更多

方案构成和价值

.jpg)